|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

〔07/03/31〕鶯初遭遇 スミレにトカちゃん つくつくし |

【126】 |

|

|

|

昨日は昼桜に夜桜。今日は朝桜。 昨日は昼桜に夜桜。今日は朝桜。

昨日から久し振りに四日間予定が入っていない。万歳!休暇だ。しかしもう半分終わりそう。休むとかえって疲れが出てきて、やるべきことが出来ない。

本当は沖縄に行きたかった。4月1日は米軍上陸の日。自分の足でその後を辿ってみたかった。しかしいくつかの宿題を抱えて、体力や先立つものを考え、断念。(実はまだ税金の申告に行ってない・・・。シーッ!)

今朝、谷戸山公園に行って、初めて鶯の姿を発見。今まで鳴声ばかりでその姿を見たことがなかった。ウツギの新芽の出た中にその声あり、発見。やはり鶯餅はメジロなり。薄い茶色にわずかに鶯色を帯びたぐらいか。近くで聞くと、空気の振動がじかに伝わって、なおその声の素敵なこと。あの小さい体であの力強さ。遠くにはチョットコイ。これはまたでかい声だなあ。

帰りにまたついツクシを摘む。新しい土筆場発見!昨日でもう終わりかと思っていたのにまた今日も。昨日は三つ葉と掻き揚げ(今日のお昼のうどんにも入れる)。一昨日は鯛の煮汁で頂く。一昨昨日は芹との白和え・・・。今宵はどう?

うちに帰って庭の蕗の初収穫。土筆のはかま取りと茹でた蕗の皮むきは私の仕事。また今夜の一杯が楽しみ。

沖縄の県立芸大から来年度の非常勤講師の委嘱願い来る。こちらこそよろしくお願いします。但しこの9月は予定が厳しい。響の会の翌日に行って五日間丸々やって、夜に帰り翌日からまた舞台が続く。今度の学年は人数も多いそうだから何かやり方をまた考えよう。

夕方久し振りに市立図書館に行く。市役所の向かい、歩いて5分か。〈横浜三時空〉の調べ物。今度4日に初稽古。さて古代万葉の時代の防人夫婦の装束をどうするか。もちろん能の枠組みの中。歴史的な服飾風俗などの本を探す。久し振りに図書館の緊張感。

昨日、以前に送っていただいていた昨年の横浜飛天双○能での〈横浜三時空製作過程発表〉のDVDをようやく見る。自分ではしどろもどろでやっていた記憶があるのにまずまずやっているではないか。よしやるぞ!

しかし、今日万葉集関係の本を調べたら、防人の夫婦の名前の読み方を間違っていたな。おっと、夫が「服部於由」、これは「はとりのおゆ」と言っていたが正確には「はとりべのおゆ」。しかも「服部於田(はとりべのうえだ)」と書いたものも本によってはある事を発見。

妻が「服部呰女」。これを私は「はとりのあきめ」と読んでいたが、「はとりべのあさめ」。ちゃんと調べておけばよかった。

この二人(武蔵国都筑郡の防人夫婦)の歌は万葉集巻20に有り。天平勝宝7年(755年)孝謙天皇の頃。

孝謙天皇が能に出てくるのは〈白楽天〉の中で鶯も歌を詠むという所。「ホーホケキョ」ではなく、なんと「初陽毎朝来(しょようまいちょうらい)、不遭還本栖(ふそうげんぽんせい)」と鳴くと言う。これを文字に写してみれば「初春の 朝毎(あしたごと)には 来れども 遭は(あわ)でぞ還(かえ)る 本(もと)の栖(すみか)に」だって!なんと聞いても鶯は「ホー ホケキョ」!(微妙なバリエーションは実はいろいろあるけれど。)

こう鳴くかどうかは別にしてこの〈白楽天〉の中で「(日本では)人間のみに限るべからず、生きとし生けるもの毎に歌を詠まぬはなきものを。」というところは大事なところ。今度のボストンのワークショップ(全体の日程が決まってきた)でもこれを言うか。

朝日新聞の朝刊の一面、大岡信さんの「折々の歌」が今日で最後。毎日楽しませてもらった。お疲れ様でした。

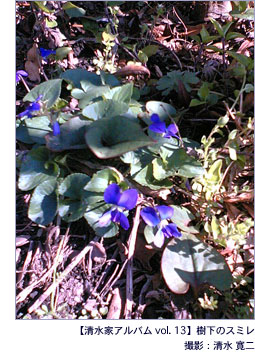

庭の小さなモミジにかわいい葉っぱが出始め。その下にスミレさん。♪スミレの花 咲く頃 初めて君にー・・・。 オヤオヤ濡れ縁の下からトカチャンの兄弟がチョロチョロ。君もなんか春を詠うかい?

今宵の土筆は、豚肉とガンモと蕗の煮物に。うまい。もう一品は三つ葉と豆腐とあぶらげの煮物。これもなかなかうまい。そしてこれの煮汁で昨日のシコイワシとハタハタの唐揚を煮る。これまたうまし。酒が進む。ムム、いかん。ご飯に蕗味噌。うん。

暮れてから雨、風も強くなってきた。ああ、桜、7日までもってくれよ。また明野の舞台で足袋が桜色に染まるように。 |

|

|

〔07/03/22〕巴の稽古前後の替え 土筆の三日尽くし |

【125】 |

|

|

|

朝10時より研究会。〈熊野〉浅見慈一。今度の青山能。終わったら12時を過ぎている。アリャ、結構かかったね。次の舞台使用が1時からチェンバロの催しのリハーサル。私の〈巴〉、ともかく橋掛かりを使う後シテのほうから先にやろうかということになり、長刀を担いで始める。一応終わりまでやって、大丈夫そうだということになり、今度は前シテ。暴れた後にジッとした演技。

この〈巴〉は来月7日に明野の薪能での上演。ほぼやり方は決まった。

さて今日は広島まで行く予定のところ、みんなで稽古の後昼を食べてからうちに帰る。あとは休息日。広島で待っていてくれた久保君・鍵本君、すみませんまた今度。

また踏み切りのところで土筆を摘んで帰る。昨日はハンバーグにネギとツクシのケチャップ炒めソース。今日は芹と土筆のぬた。毎日はかまを取ってる。右の親指の爪が・・・。

明日から大分「能を楽しむ会」。谷村一太郎氏の〈羽衣〉と馬野正基君の〈邯鄲〉(私はこの後見)。またしばらく書けないから宿題の新島!

詳しくは富士高の同期会のホームページに載る予定の野田氏の記事に期待して、今日のところはワークショップの内容をまず。

《新島ワークショップ》

参加者 全島の小学生約100名と先生方、地域の方々

・仕舞(出演者や能、各曲の説明等をしながら)

〈猩々〉 谷本健吾

〈土蜘蛛〉清水寛二・西村高夫

〈船弁慶〉清水寛二

・〈船弁慶〉の子方の一句「その時義経少しも騒がず」をみんなで謡ってみる

・〈船弁慶〉の後シテの装束着付け

・子供たちの中から希望者一人出てもらって「船弁慶」子方の簡単な演技指導と装束着付け

・さて実際に子方もまじって後シテの出からやってみる「ひえー!」

シテ・清水、地謡と子方の指導・西村、アシライと地謡・谷本

・質疑応答

《式根島ワークショップ》

参加者島の人たち10余名(お通夜が重なり中学校の先生方が多かった)

・仕舞(出演者紹介や能、各曲の説明などをしながら)

〈猩々〉 西村高夫

〈土蜘蛛〉清水寛二・谷本健吾

〈船弁慶〉谷本健吾

・〈羽衣〉のはじめのシテとワキの問答 シテ西村・ワキ清水

・参加者の人もそれを一句ずつ謡ってみる

・〈羽衣〉の装束着付け

・問答の部分から実際にやってみる 物着の後、舞の部分も省略形ながらやってみる

シテ・西村、ワキと地謡・清水、アシライと地謡・谷本

・質疑応答

項目として書けば以上。それぞれ2時間ほど。今までやったことのないやり方も実験でき、また参加者にも楽しい時間をすごしていただいたようで大変ありがたい機会であった。結構大変ではあったけれども。

そしてつい忘れ物。最後に猩々の最後の文句「尽きせぬ宿こそめでたけれ」を祝言に全員でやろうと言っていたのに、私がやり忘れてしまったのである。では今度こそと式根で言っていたのに、またも質疑応答が結構弾んで忘れてしまったのである。では是非次の機会に、新島の方々、式根島の皆さんその機会を。

式根島の〈羽衣〉バージョンは先日の相武台東小学校でのワークショップを発展させたもの。相東小の子供たちからはそれぞれの感想文を頂戴している。ここで紹介したいと思いつつ日をすごしてしまっている。乞うご期待。

明日明後日は大分で申し合わせと本番。その次の25日はまた横浜の久良伎能舞台でワークショップあり。さて今度はいかように。

庭に一本のムスカリちゃん、ヒヤシンス君、そして次々に咲き出したジュウニヒトエさんたち。シャガも咲いてる。ワンダフル、三つ葉も出てきたぞ!

今夜は一番星の上に三日(四日か)月が。ほーいちょーが。 |

|

|

〔07/03/21〕西村氏この期に及んでインフルエンザ |

【124】 |

|

|

|

お彼岸の中日。

野菜の無人スタンドにてサトイモとねぎと小松葉一束ずつ、各100円。安!

「岡田麗史の会」(主宰の岡田氏は〈藤戸〉)二時より。

素謡〈三山〉。

シテの観世銕之丞師、玄人会にて素謡のシテは初めてなる由。しかも復曲の〈三山〉! この先代銕之丞師による復曲は地謡もなかなか謡いでがある。

地頭山本順之師。私は右隣、左側の西村氏がなんと「インフルエンザ」とて大きなマスクをして熱のある顔にて楽屋入り。みんなに移さないようにどこかに隔離。

ともかく会を終えて、明日の研究会(順之師に見て頂く稽古の会、明日は慈一君の〈熊野〉と私の〈巴〉)は彼は二番とも地頭だが休む由。そしてそれを終えて明後日の大分の前に二人で広島まで行っておこうと言っていたのを、どうもこのところのこの疲労感にちょっと私も不安が残るので一応キャンセルすることに。

会の楽屋にて、私にある先輩が「この前の銕仙会の後(打上げでのこと)はよく耐えたね」と言って下さる。はい。

いつかまた詳しく書けるときもやってくるだろうが、(この前の早稲田の発表会の打上げでも言ったけれど)まことに美しく豊かな言語を身につけていきたいものだ。それには普段の生活の中で、どう生きていくか・・・。 |

|

|

〔07/03/20〕土筆と野蒜のぬたにて一杯 |

【123】 |

|

|

|

朝、丹沢は春の雪化粧。例の場所にて土筆とノビル摘む。芹が消えている。残念。

テニスコートの崖の上のフェンスを張っていたおじさん(71歳、アルバイトとか)としばらく話す。奥さんは宮古の人。甥っ子が早稲田に通っていて今度日経に就職とか。

昨日もって帰った装束を片付ける気力なく、午睡。

夕方より出かけて国立能楽堂。今日は「あぜくら会」の「めんそーれ 沖縄の芝居と踊り」という催し。沖縄芸大の西江先生や仲嶺先生も出ている。

「花風(はなふう)」に涙し、「三良小(さんらーがー)」にニコニコして、このところのウサウサを解消して帰る。

はじめ正面に座ったが、隣に座ったご婦人の着物の樟脳の匂いがすごくて休憩時間に席を移動。するといつか茂原のワークショップのコーディネーターだった清水可子さんにお会いする。「このところお知らせが無いからいつ拝見したらいいのか・・・。」 すみませんいろんな方々にお知らせが・・・。今年の名刺をお渡しする。〈花月〉の写真で裏は年間の簡単な予定。

帰ったら、土筆と野蒜がぬたに上手い変身。お燗で一杯。

さて新島日記をと思ったが、残念ながら明日のこと思って、今夜も明日へ。

グッナイ! |

|

|

〔07/03/19〕十二単の神秘のブルー |

【122】 |

|

|

|

朝「岡田麗史の会」の申し合せ(於 観世能楽堂)。岡田君の能〈藤戸〉の後見と素謡〈三山〉の地謡。

午後蓮太郎と大阪へ墓参りに行く予定だったけれども、このところの疲労が出たのか、体力的にちょっと厳しいので取りやめ、早稲田の発表会や新島で使った装束を青山から持って帰るだけにする。非常に重いのでトランクにゴロゴロは付いているけれど駅からタクシーに乗る。帰ってトーストとコーヒーでお茶にして新聞を読んで「パタッ」。夕食に起こされる。

夕食は、ぶりの塩焼き・ホタルイカ・明日葉(新島で頂いたこれで最後)の豚肉炒め・アーサ(蓮太郎の石垣土産)とあぶらげの味噌汁。酒は「天下の副将軍」の濁り酒(昨日西村さんに貰った筑波土産)。

ゆっくり風呂にはいる。新島日記の続きをとは思ったけれども、まだ瞼が重い。ちょっとこの辺にして明日に延ばそう。グッナイ! |

|

|

〔07/03/07〕月の美しゃ ワオ17夜も過ぎて ホーイチョウガ |

【121】 |

|

|

|

午後から早稲田の稽古と三菱さんの稽古を終えて帰る。小田急線またまた人身事故。のろのろの内ウトウトしたら、あぶないあぶない、町田の乗り換え。

駅から歩く道すがら、おやもう立待から居待の月か。

月の美しゃ(かいしゃ)はとぅかみか

みやらび美しゃ とぅななつ ほーいーちょーが

月のきれいなのは十三夜だよ 女の子のきれいなのはやっぱり17頃かな

ホーイーチョーガ 八重山民謡(子守唄)

この唄をこのところふとした時に頭の中でうたっている。

沖縄から帰ってもう二週間か。日記も怠っている。書けない時は書くこと一杯ある時。また書くからしばし待たれよ。

たっちゃんちの白い沈丁花が香る。夜来香。この前たっちゃんのお父さんがおばあちゃんにあそこあそこと言われていろいろ木の枝を落としていた。

さんしゅの黄色、もくれんの紫。(電車から白木蓮、辛夷が目立つようになった。)

うちの地味な梅も散ってしまった。黄色い寸の短い水仙も盛りを過ぎた。桜色のヒマラヤ雪ノ下も。榊がたくさんかわいい蕾をつけて今朝は咲き始めていた。ちびちびの山椒が命を永らえていてかすかに緑を見せ始めた。フキノトウは伸び伸び満開。いつかてんぷらにはしたが蕗味噌にし損ねた。シュンランの花の近くへ寄って見てご覧。閑雅から淫靡。

明日は銕仙会〈杜若恋之舞〉の申し合せ。準備は整っている。あさって本番なり。あさっては早稲田の学生諸君の自主公演の申し合わせも朝からある。

今朝からなんだか、武者震いというのか、「花震い」。

「杜若、私は美しい。」

今回のキーワードは「(色男、昔男といわれた)業平は歌舞の菩薩の化現なれば、草木までも露の恵みの・・・。」

帰りの新宿駅のカフェでビールをふと一杯飲みながら行きかう人を見る。

やっぱり女の人は美しゃ。

「杜若、私は美しい。」 GOOD NIGHT! |

|

|

|

|